経営者が考えるべき退職金制度は2つ

中小企業の経営者に退職金制度のお話をする際、2つの切り口があります。

● 役員退職金制度

● 従業員退職金制度

共に「退職金制度」ではありますが、その性格や準備する上で考えることも大きく異なります。

今回は、この点をしっかりと経営者にご理解いただき、どちらを優先して考えたいのかを明確にするためのプレゼンスライドのご紹介です。

まずは「退職金の定義」について、経営者がどのように考えているのかを整理しましょう。

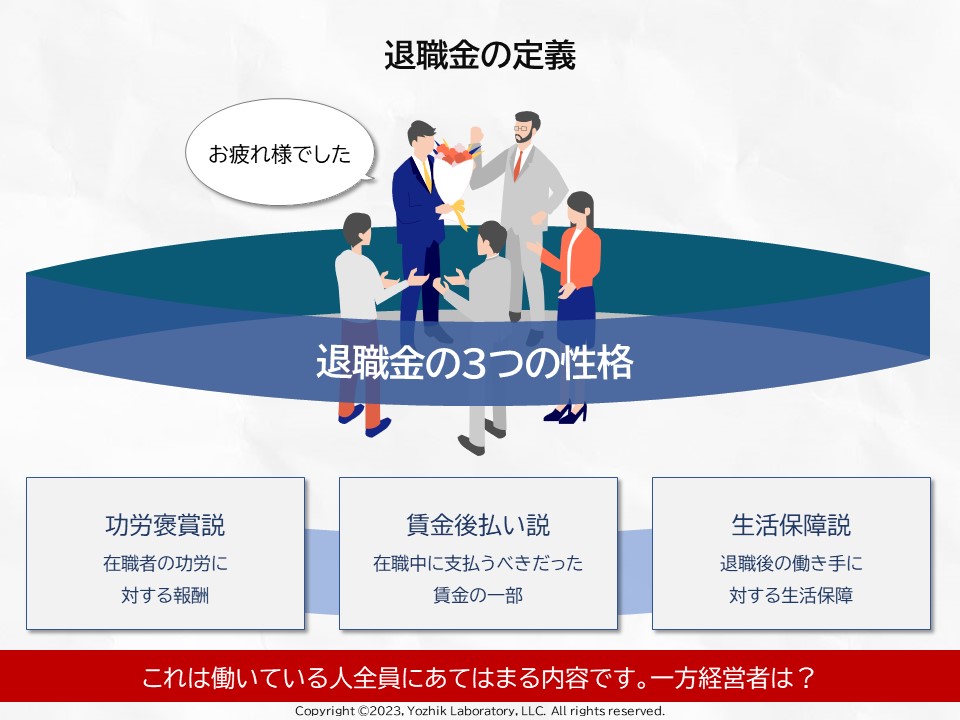

退職金の定義

ここで申し上げる退職金の定義とは、「退職金」がもつ性格です。この性格には3つの側面があります。

- 功労褒賞説

- 賃金後払説

- 生活保障説

どの性格も正しい側面を持ちます。もし従業員が企業から退職金をもらえないとするならば、恐らくこの3つの側面から訴えられる可能性が出てきます。

従業員退職金

退職金規定を定めていなければ、訴えられることは少ないわけですが、それでも企業と従業員が訴訟で揉めるケースのうちの多くは「退職金に絡んだもの」であることは言うまでもありません。

であるならば、従業員が気にしている退職金制度と規定を作り、戦略的に企業経営をしていくという姿勢があってもいいものです。

従業員退職金制度がもたらす3つの効果は以下のとおりです。

特に、人的資本経営が叫ばれる中、より優秀な人材を確保し長く勤めてもらうには従業員退職金制度は早期から検討すべき課題となるでしょう。

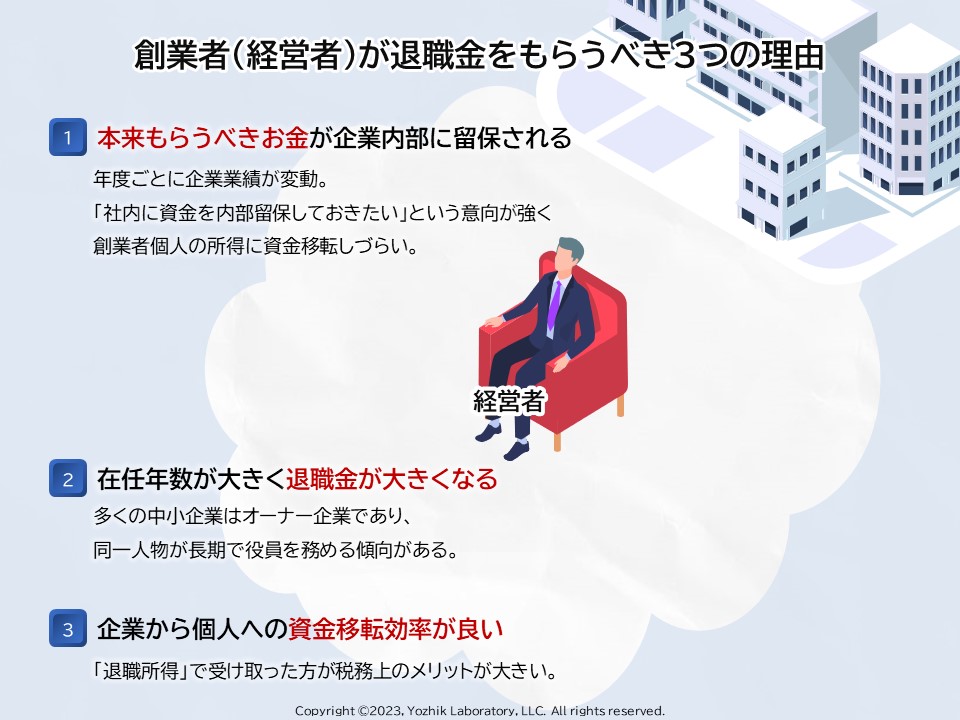

役員退職金

一方で役員退職金については、創業者(経営者)がもらうべき理由が3つあります。

■ 本来もらうべきお金が企業に内部留保されていること

■ 経営者の在任年数が大きく退職金も大きくなる傾向があること

■ 退職所得でもらうことは、企業から個人への資金移転効率が良いこと

この3点を冷静に考えれば、十年以上経営をされた創業者(経営者)ならば必ず準備したいと思うはずです。

どのような方法で準備するのか?

民間の生命保険会社で提供する法人保険で準備する以外に様々な方法があります。

「企業型DC」のように近年特に増えている退職金制度もあれば、2018年に産声を上げたばかりの「はぐくみ基金」などもあります。それぞれ一長一短があるので、網羅的に準備方法を紹介する中で、民間の生命保険の良さをしっかりとご認識いただくことが大事ではないでしょうか?

従業員退職金制度、役員退職金制度それぞれで検討すべき制度については、改めて公開いたします。

今回のスライドでは、ざっくり次の2択のどちらの傾向が強いのかをヒアリングすることが目的になります。

大変申し訳ありません。続きのコンテンツをご覧になるにはログインが必要です。 ログインはこちら 会員登録はこちら