公的年金の3つの課題

私的年金制度のご提案をする上で、現行の公的年金制度だけでは不安が残ることを訴えるプロセスはどうしても必要です。

政府の財政検証の議事録を見ていると、公的年金の制度維持には多くの学者が集まり、懸命に改革を進めていることがよくわかります。

識者が急速に進む少子高齢化や景気動向に備え、年金制度を維持するための施策を検討しています。しかし、完璧な制度など存在するはずもなく、どうしても世代によって給付のムラが出たり、働き方と合わない時代があったりすることはあります。

そこで、現時点で私たちが認識すべき公的年金制度の課題を3つに分け、お客様に問題提議するためのスライドを整理しました。

課題1.超スーパー高齢化

課題2. マクロ経済スライド

課題3. 所得代替率

これらの課題を示すことで、「個々がどのような仕組みを用意すれば乗り切れるのか?」をご提案するきっかけにしてもらえれば幸いです。

課題1 超スーパー高齢化

総務省 統計局統計調査部国勢統計課「人口推計」をもとに、2000年と2023年の各年齢階級における人口変化をグラフにしました。2000年時の各年齢階級の人口を1とした時の割合を示しているので、100%を下回る数字のところは人口が減少している年齢階級ということになります。

このグラフから

● 65歳未満の年齢階級では人口が減少している

● 65歳以上の年齢階級では人口が増加している

という点が読み取れますが、特筆すべきなのは人口増の中でも特に100歳以上の人口が大きく伸びている(約7倍)ということです。

最近の人口統計の研究では、日本と北欧諸国を比較した際に、0歳~80歳まで生存する確率は日本も北欧諸国もほぼ同じ割合なのに、80歳~100歳までとなると、日本の確率はデンマークの2.5倍にもなるという研究結果が出ています。

出典:Jean-Marie Robine, Siu Lan Karen Cheung, Yasuhiko Saito, Bernard Jeune, Marti G. Parker, François R. Herrmann. Centenarians Today: New Insights on Selection from the 5-COOP Study. Current Gerontology and Geriatrics Research, Issue 1(2010).

公的年金制度は若年層から高齢者層への仕送りという形で成り立っており、終身年金の仕組みです。したがって、想定以上に長生きである場合は公的年金制度の維持はかなり難しくなります。

日本において、超スーパー高齢化であることは素晴らしいことであると同時に大きな課題にもなっています。

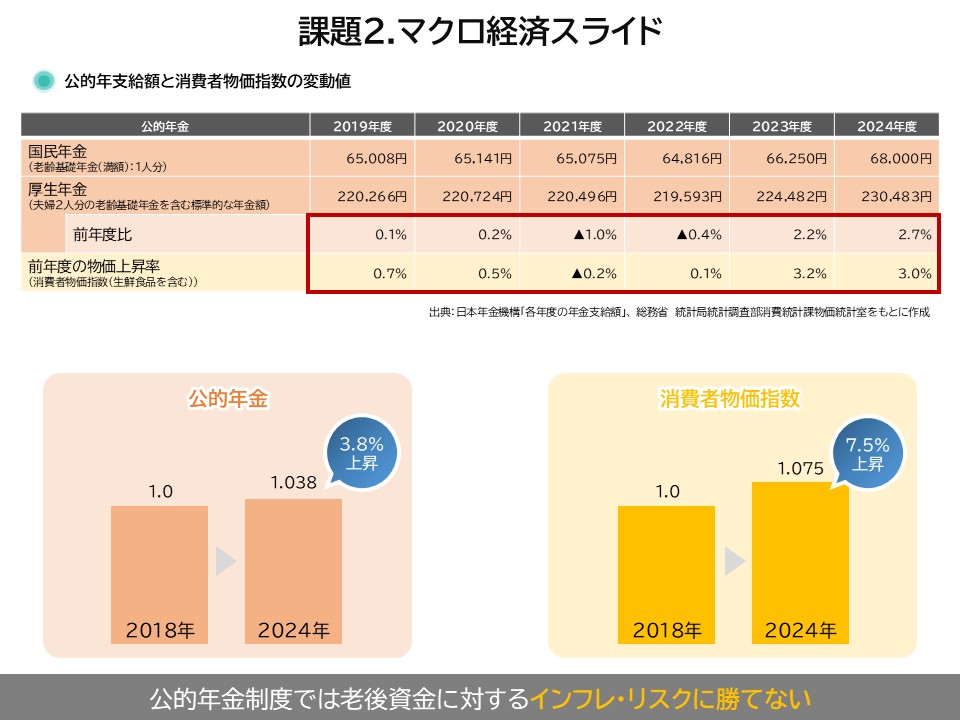

課題2 マクロ経済スライド

このような人口構造の変化や、デフレに合わせて年金支給額を抑制する仕組みが2004年に提案され、今も運用されています。それがマクロ経済スライドです。

マクロ経済スライドはデフレになったときは物価の下落割合に合わせて、年金支給額を下げるという仕組みであり、これによって制度の維持をしやすくしています。同時にインフレになったときは年金支給額を物価の上昇割合に合わせて年金支給額を上げるものの必ず調整率で少し下げられてしまう構造となっています。

したがって、マクロ経済スライドが発動されると年金受給額の実質的資産価値は下がっていくことになるのです。このマクロ経済スライドはデフレ下にあるときはあまり目立ちませんが、インフレになると物価高騰に追い付かないことが明確になるので、大きく報道されます。

2004年に始まったマクロ経済スライドは2015年に発動されたのみでしたが、2019年以降2024年までは6回中4回発動されています。その結果、公的年金額は2018年から3.8%上昇しているものの、消費者物価指数は7.5%も上昇しており、実質資産価値が大きく下がってきていると言えるのです。

国民年金は2046年までマクロ経済スライドが継続します。厚生年金に対するマクロ経済スライドは2024年までという期限付きのものでしたが、延長が検討されている状況です(2024年11月現在)。

今後、インフレが継続するならば、インフレに対抗できる私的年金を準備しなければ老後は貧しくなってしまうことは言うまでもありません。

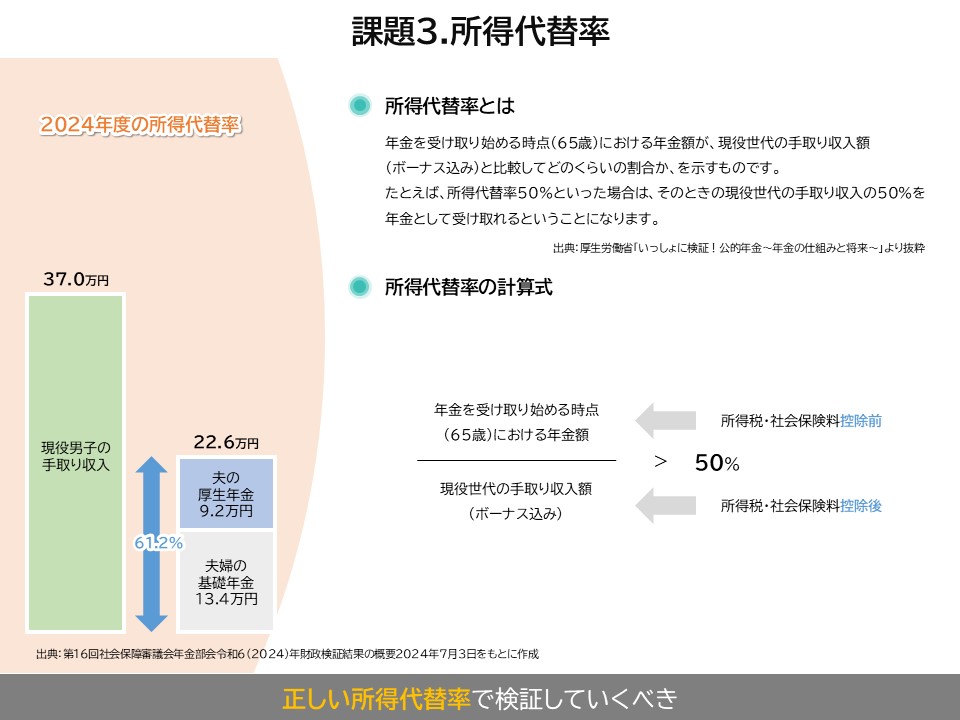

課題3 所得代替率

ここで、年金支給額には下限がないのかというと、そんなことはありません。

所得代替率というバロメーターを用意し、憲法で50%を下回ることがないように定めています。

所得代替率とは、年金を受け取り始める65歳時点における年金額が、現役世代の手取り収入額と比較してどのくらいの割合かを示すものです。過去からこの割合が目安として活用されています。ところが50%を割り込まないように死守するといいながら、計算式を見ると違和感もあります。

分母と分子を見てみると、分母の現役世代の手取り収入額は所得税と社会保険料を控除した後の金額が計上され、分子の高齢者の所得は所得税と社会保険料を控除する前の金額で計算しています。

国際的には分母も分子も所得税と社会保険料を差し引いた数字を利用しており、OECDでは純所得代替率と呼んでおり、そちらの方が国際基準になっています。日本の所得代替率が分母を小さくすることで全体の数値を大きくしているような印象があります。

OECDでの統計を見ると日本が既に50%を割り込んでいることがわかります。プレゼンスライドには、OECDの統計を付け加えておきました。

大変申し訳ありません。続きのコンテンツをご覧になるにはログインが必要です。 ログインはこちら 会員登録はこちら